이번 편은 천간의 둘째를 나타내는 새 을(乙)과 이에서 파생된 한자들이다. 마침 올해, 2025년이 을사(乙巳)년이기도 하다. 을사는 천간으로는 둘째, 지지로는 여섯째이므로 전체 간지 중에서는 42번째다. 천간이 열 글자를 지나 한 번 돌아 처음으로 오면 지지는 두 자 앞으로 나아가므로, 간지 중 처음으로 을이 나오는 둘째 간지 을축을 기준으로 축(2)에서 시작해 해(12, 12째 간지 을해) 유(10, 22째 간지 을유), 미(8, 32째 간지 을미), 사(6)까지 네 번을 돌아 42번째 간지가 을사다.

왼쪽부터 乙의 갑골문, 금문 1, 2, 연계 문자, 진(晉)계 문자, 초계 문자, 소전. 출처: 小學堂

乙은 갑골문부터 발견되는 매우 오래된 한자이며 천간의 둘째 글자로 날, 달, 해 등의 순서를 나타내는 데 쓰여 왔다. 그러나 너무나 간단한 형태이기에 무엇을 본뜬 것인지는 여러 설이 분분하다. 《설문해자》에서는 봄에 싹이 굽어 트는 모습을 본뜬 것으로 음기가 가득하다고 했으며, 또 머리를 나타내는 갑의 뒤를 이은 둘째 천간으로 목에 해당한다고 했다. 《이아》에서는 물고기의 내장이라고 했다. 리 샤오딩(李孝定)은 乙이 홍수가 나서 물이 범람한 모습을 본뜬 억조 조(兆)의 가운데 획과 관련이 있는 물의 흐름이라고 주장했으며, 이외에도 어지러울 란(亂)의 오른쪽 부분이므로 실의 모양을 본뜬 한자라는 주장, 또 칼을 본뜬 한자라는 주장 등이 있다. 한편 乙은 다른 글자과 결합할 때 니은자 비슷한 모양으로 바뀌는데, 乙의 옛 형태에서는 전국시대 진(晉)계 문자와 초계 문자가 이와 비슷하다.

지금의 새 을이라는 훈음은 비슷하게 생긴 한자인 제비 을(鳦)에서 온 것 같다.

乙은 한글 이전에 한자로 한국어를 표기한 이두에서도 널리 쓰인 한자로, 을이라는 음에서 따서 조사 을/를이나 리을받침을 표기할 때 쓰였다. 더 나아가서 우리말에서 리을받침으로 끝나는 말을 뜻하는 한자나, 리을받침이 없는 소리의 한자 아래에 붙여 새로운 한자를 만들기도 한다. '돌'이라는 우리말을 표기하기 위해, 돌을 뜻하는 한자 石 밑에 乙을 받쳐 적은 乭을 만들고 돌로 읽는 식이다. 이런 한자들은 현대에는 많이 사라졌지만, 사람 이름에 돌쇠니 갑돌이니 해서 돌을 하도 많이 써서 그런지 乭만은 지금도 남아서 이름에 쓰이고 있다. 현대인 중에서는 알파고와 대결한 바둑 기사, 이세돌(李世乭)이 있다. 그 외에도 성종이 임금 되기 전 호칭이 잘산군(乽山君)으로, 잘이란 소리를 표기하기 위해 놈 자(者) 밑에 乙을 덧붙였다.

을사라는 간지는 을씨년스럽다는 말의 어원으로 원래 형태는 을사년스럽다였다. 이를 대한제국이 을사늑약으로 사실상 멸망한 해인 1905년 을사년에서 비롯했다고 보는 설이 많이 알려져 있으나, 조항범 교수에 따르면 1905년 전에도 쓰인 표현이라고 하므로 그 전의 고통스러운 을사년의 기억에서 나온 것이다. 을사년스럽다는 말이 만들어지고 을사년에 또 민족의 고통을 경험할 줄을 누가 알았으랴.

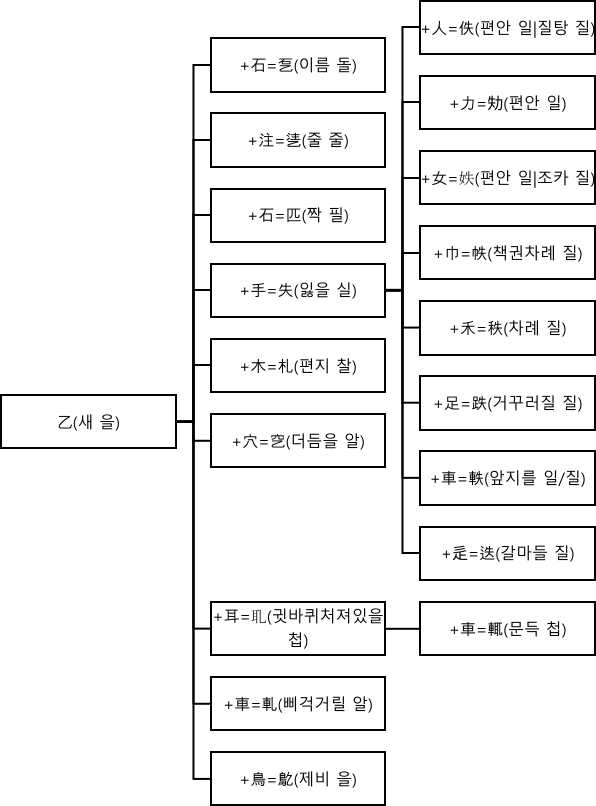

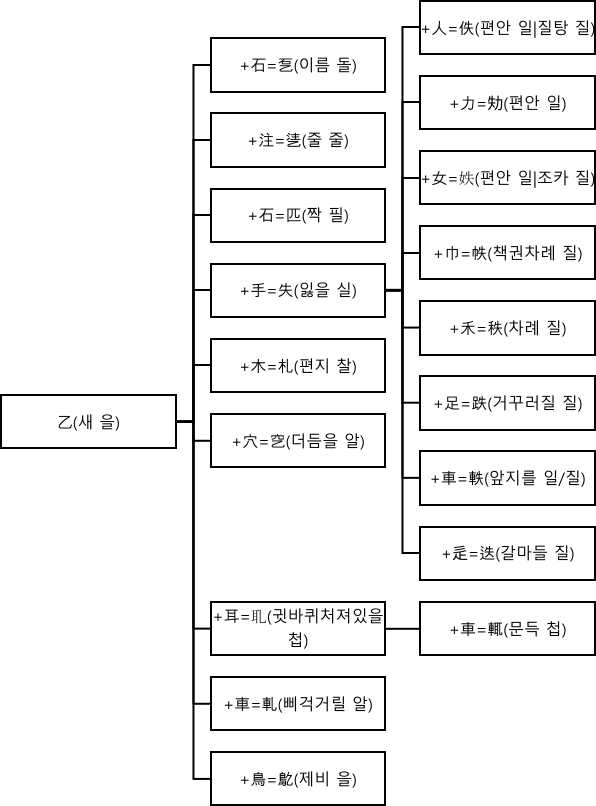

乙(새 을, 을사(乙巳), 갑을(甲乙) 등, 어문회 준3급)에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

乙+石(돌 석)=乭(이름 돌): 손돌풍(孫乭風: 음력 10월 20일 경의 찬 바람), 신돌석(申乭石: 구한말의 의병장) 등. 어문회 2급

乙+注(부을 주)=乼(줄 줄): 속줄(束乼: 뭇줄) 등. 급수 외 한자

乙+石(돌 석)=匹(짝 필): 필적(匹敵), 배필(配匹) 등. 어문회 3급

乙+手(손 수)=失(잃을 실): 실수(失手), 분실(紛失) 등. 어문회 6급

乙+木(나무 목)=札(편지 찰): 찰갑(札甲), 개찰구(改札口) 등. 어문회 2급

乙+穴(구멍 혈)=穵(더듬을 알): 알족(穵足: 도자기 굽 속을 파내는 일) 등. 인명용 한자

乙+耳(귀 이)=耴(귓바퀴처져있을 첩): 급수 외 한자

乙+車(수레 거/차): 軋(삐걱거릴 알): 알력(軋轢), 알형(軋刑: 수레바퀴 밑에 깔아 죽이는 형벌) 등. 어문회 1급

乙+鳥(새 조)=鳦(제비 을/알): 연을(燕鳦: 제비) 등. 인명용 한자

失에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

失+人(사람 인)=佚(편안 일|질탕 질): 일민(佚民: 세상을 등지고 사는 백성), 질탕(跌宕/佚蕩) 등. 어문회 1급

失+力(힘 력)=劮(편안 일): 인명용 한자

失+女(계집 녀)=妷(편안 일|조카 질): 인명용 한자(劮과 동자, 또는 姪과 동자)

失+巾(수건 건)=帙(책권차례 질): 질(帙), 전질(全帙) 등. 어문회 1급

失+禾(벼 화)=秩(차례 질): 질서(秩序), 관질(官秩) 등. 어문회 준3급

失+足(발 족)=跌(거꾸러질 질): 질탕(跌宕/佚蕩), 차질(蹉跌) 등. 어문회 1급

失+車(수레 거/차)=軼(앞지를 일/질): 일사(逸事/軼事: 기록에 빠지거나 알려지지 않은 사실), 질재(軼才: 훌륭한 바탕, 빼어난 재주) 등. 인명용 한자

失+辵(쉬엄쉬엄갈 착)=迭(갈마들 질): 질청(迭請: 번갈아 청함), 경질(更迭) 등. 어문회 1급

耴에서 파생된 한자는 다음과 같다.

耴+車(수레 거/차)=輒(문득 첩): 응구첩대(應口輒對: 묻는 대로 거침없이 대답함), 일람첩기(一覽輒記: 한 번 보면 다 기억함) 등. 어문회 준특급

乙에서 파생된 한자들.

왼쪽부터 匹의 금문 1, 2, 초계 문자 1, 2, 소전, 진(秦) 예서, 전한 예서, 후한 예서. 출처: 小學堂

짝 필(匹)은 《설문해자》에서는 감출 혜(匸)가 뜻을 나타내고 여덟 팔(八)이 뜻과 소리를 모두 나타내는 회의 겸 형성자로 보았다. 그러나 금문에서는 돌 석(石) 안에 곡선이 하나 더해진 모습이 두드러져 보이는데, 《자원》 등에서는 이 곡선을 乙로 보고 소리를 나타내는 부분으로 풀이했다. 금문 2에서는 비수 비(匕), 초계 문자 2에서는 말 마(馬)를 더했는데, 匹이 말을 셀 때 쓰이기 때문인 것 같다. 진(秦)나라 예서에서 크게 뭉개져 지금의 자형이 되었다.

匹은 첫째, 비단이나 말 등을 세는 단위인 필을 뜻한다. 둘째, 배필(配匹), 필적(匹敵) 등 짝이라는 뜻으로 쓰인다. 이 짝이라는 말도 두 가지로 볼 수 있는데, 배필은 서로 어울려 더 큰 범주를 이루는 짝이고, 필적은 서로 대등해 비교할 만한 다른 존재라는 뜻의 짝이다. 영어에서도 equal이라 하면 같다는 뜻 외에도 필적하다는 뜻도 있다. 이런 짝이라는 말의 이중적인 면모는 대적할 적(敵), 원수 구(仇)에서도 볼 수 있다.

이 匹이 들어가는 말로 평범한 사람들을 가리키는 필부필부(匹夫匹婦)를 들 수 있다. 벼슬하지 않은, 평범한 남자를 가리키는 필부(匹夫)와 평범한 여자를 가리키는 필부(匹婦)를 함께 묶은 말이다. 그런데 이 평범한 남자, 벼슬하지 않은 남자라는 말이 통치하는 남자와 견주어 용렬한 남자라는 부정적인 속뜻이 담긴 말이 되기도 한다. 맹자가 전국시대 위나라 왕인 혜왕과 대담을 하면서 군주는 평범한 사람의 용기를 지녀서는 안 된다는 말을 했는데, 이 평범한 사람의 용기가 바로 고사성어 필부지용(匹夫之勇)이다. 공교롭게도 匹의 소리 부분인 乙 나름대로 필부필부와 같은 뜻의 성어를 만드는데, 바로 갑남을녀다. 불특정 사람을 가리키는 뜻으로 천간을 써서 갑, 을 등으로 부르는데, 이에서 나온 것이 갑이란 남자, 을이란 여자란 뜻의 갑남을녀로, 갑을로 대변하는 불특정 다수의 평범한 사람을 가리킨다.

일본어에서는 이 갑남을녀의 뒷부분인 을녀를 젊은 여자를 뜻하는 오토메란 단어를 표기할 때 쓰는데, 위키사전에서는 이 말의 어원을 젊다는 뜻의 옛 일본어 오쓰에서 유래한다고 한다. 乙의 일본어 음독 중에 오쓰가 있으므로, 갑남을녀란 말과는 상관 없이 오토메를 표기하기 위해 음이 같은 乙을 따다 쓰다 보니 우연히 같아진 것 같다.

왼쪽부터 失의 금문 1, 2, 3, 4, 초계 문자, 진(秦)계 문자, 소전, 진(秦) 예서, 후한 예서. 출처: 小學堂

잃을 실(失)은 《설문해자》에서는 손 수(手)가 뜻을 나타내고 乙이 소리를 나타나는 형성자로 풀이했다. 금문의 자형은 사람이 머리에 무슨 장식을 하고 걸터앉아 있는 것처럼 보인다. 금문 1에서 4까지 바뀌어 가는 모습을 보면 지금의 자형으로 이어지는 것 같기도 하다.

전국시대 초나라 계통 문자는 지금의 失과 완전히 다른 구조다. 자오 핑안(趙平安)은 이 글자를 쉬엄쉬엄갈 착(辵), 발을 나타내는 그칠 지(止), 죄인에게 채우는 형구를 본뜬 놀랄 녑(㚔)으로 분석했고, 수감된 사람이 형구를 벗어 달아난다, 즉 달아난다는 뜻의 한자로 보았다. 이 한자가 쓰인 문헌과 상응하는 전통 예문에서는 失을 쓰기 때문에, 이 한자는 초나라식 失이거나, 못해도 失과 상통하는 한자로 여겨진다.

다음 귓바퀴처져있을 첩(耴)을 설명할 때도 나오지만, 이 한자는 음이 을이 되기도 하고 첩이 되기도 하는데, 이는 잃을 실(失) 역시 乙이나 㚔으로 소리를 나타낼 수 있다는 것을 암시한다.

진(秦)계 문자는 소전과 유사해 보이나 곡선이 아닌 가로줄이 그어져 있는데, 어쩌면 소전의 失의 아랫부분은 乙이 아닐지도 모르겠다. 그러나 만약 乙이 맞는다면, 耴에서 이 乙은 귓바퀴가 늘어져 있는 모습을 나타내므로 失에서도 손에 쥔 물건이 느슨하게 처져 있는 모습을 나타내고, 이에서 잃는다는 뜻이 나오지 않았을까?

失은 본 뜻이 잃는 것이며, 이에서 잘못하다, 달아나다는 뜻이 인신되었고, 또 달아나다에서 속박을 벗어났으므로 편안하다, 안락하다는 뜻도 인신되었다. 이 뜻으로는 지금은 사람 인(人)을 덧붙인 佚(편안 일, 질탕 질)이 분화되어 쓰이고 있다.

아직까지 해결하지 못한 문제가 있는데, 이 한자에서 파생된 한자들은 책권차례 질(帙), 차례 질(秩), 갈마들 질(迭)처럼 순서나 차례와 관련된 뜻이 있는 한자들이 많다. 단순히 失이 소리만 나타낸다고 하기에는 비슷한 의미 범주의 한자들이 많지만, 잃다, 달아나다, 편안하다와 순서, 차례가 어떤 연관이 있을지는 도저히 모르겠다.

왼쪽부터 耴의 금문, 진(晉)계 문자 1, 2, 초계 문자, 소전. 출처: 小學堂

귓바퀴처져있을 첩(耴)은 현대에는 거의 쓰이지 않는 한자인데, 귀 이(耳)에 귓바퀴가 늘어져 있는 모습을 나타낸 乙이 결합한 상형자로 분석된다. 《광운》에서는 '물고기나 새의 상태'라는 뜻으로는 '을', '녑'으로 읽고, '귀가 처져 있는 모습'이라는 뜻으로는 '첩'이라고 읽는다고 했다. 《강희자전》에서는 이 한자의 음을 '을'로만 수록하고 '첩'은 잘못된 음이라고 했으나, 이 한자가 소리를 나타내는 문득 첩(輒)의 음은 '첩'이라 하고 있어 간접적으로 耴의 음이 '첩'임을 드러내고 있다. 자통망(字統网) 사이트에서는 이 한자를 乙이 소리를 나타내는 형성자로 분석했다. 그렇다면 乙은 어떤 물건이 처진 모습을 나타내는 한자일지도 모른다.

《설문해자》에서는 《춘추전》에 나오는 진(秦)나라 공자 첩은 귀가 처져 있어서 이에서 따서 이름을 지었다고 했다. 《설문해자주》에서는 《춘추좌씨전》에 진나라 공자 첩이란 인물이 없고 대신 정나라 군주 목공의 손자 공손 첩(公孫輒)의 자가 귀를 뜻하는 자이(子耳)이니 《설문해자》에서 참고했을 옛 《춘추좌씨전》에서는 공손 첩의 이름을 輒 대신 이 耴으로 썼을 것이라고 했다. 이 말이 맞는다면 일찍이 耴이란 한자가 쓰임이 드물어져 輒이 대신했을 것이다. 한때는 귀가 처진 모습을 이름으로 할 만큼 인상적이었던 세월의 흔적일까? 이 耴이라는 한자가 묻힌 후에도 큰 귀는 사람의 인상을 결정하는 중요한 특징이었던 것 같은데, 왜냐하면 삼국지에 나오는 유비 역시 큰 귀로 유명했고, 조선 태조 이성계도 귀가 컸다고 하기 때문이다.

輒이 이름인 사람은 이외에도 춘추시대 위나라 군주 출공이나 전국시대 조나라 장수 호첩(胡輒) 등이 있는데, 이들 역시 귀가 커서 이름이 첩이었을까 상상해본다. 출공의 아버지 장공의 이름은 귀머거리 외(聵)를 쓰는 괴외(蒯聵)라, 부자가 모두 귀와 관련된 이름을 지니고 있다.

한편 문득 첩(輒)은 《설문해자》에서는 수레 양 옆에 두는 판자의 뜻으로 풀이하는데, 《설문해자주》에서는 이것이 마치 얼굴에서 귀가 늘어진 것과 같은 모습이기 때문에 耴이 들어간 것이라 했다.

왼쪽부터 鳦의 소전, 혹체, 소전의 해서 형태. 출처: 小學堂

乙에 '새 을'이라는 훈음을 안겨 주었을 제비 을(鳦)은 원래는 乙과는 다른 한자로, 제비가 날아가는 모습을 나타낸 상형자다. 소전을 해서로 바꾼 형태에서 보다시피 乙 위쪽에 삐침 획이 하나 더 이어진다. 그러나 乙과 너무나 비슷하게 생겼고 소리도 같아서 쉽게 혼동되기에, 혹체에서는 뜻을 나타내는 새 조(鳥)를 더했고 이것이 지금의 자형이 되었다. 지금의 鳦도 대법원 인명용 한자표나 표준국어대사전에서처럼 오른쪽을 乙이 아니라 이 제비 을의 원형처럼 적기도 한다.

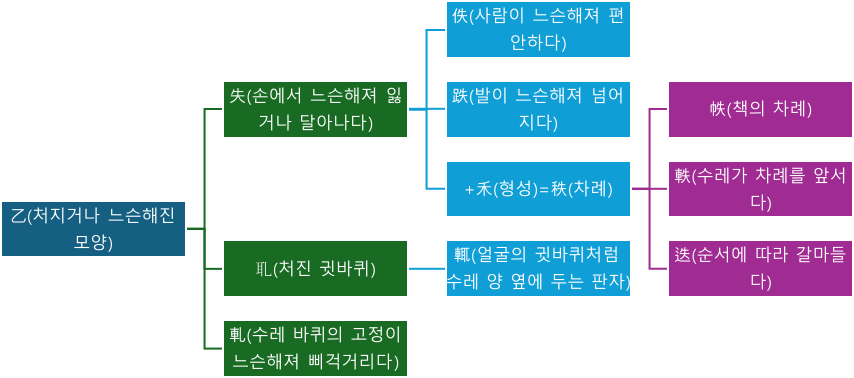

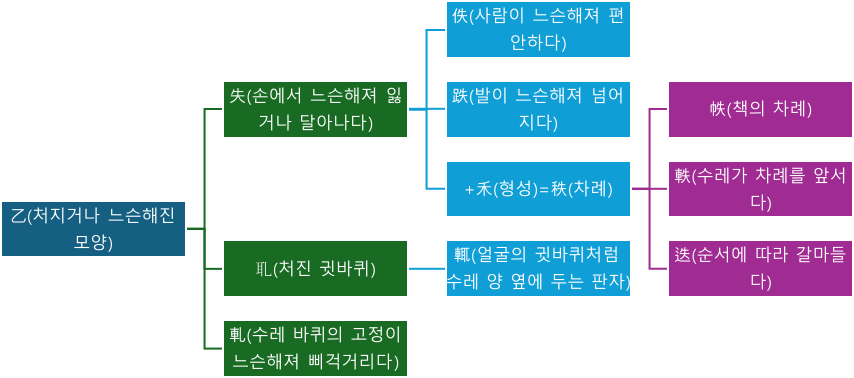

乙은 무엇이 처지거나 느슨해진 모양이라는 의미를 부여한다.

失(잃을 실)은 手(손 수)가 뜻을 나타내고 乙이 소리를 나타내며, 乙의 뜻에 따라 손에 쥔 물건이 느슨해져 달아나거나 잃는 것을 뜻한다.

佚(편안 일|질탕 질)은 人(사람 인)이 뜻을 나타내고 失이 소리를 나타내며, 失의 뜻에 따라 사람이 느슨해져 편안한 것을 뜻한다.

跌(거꾸러질 질)은 足(발 족)이 뜻을 나타내고 失이 소리를 나타내며, 失의 뜻에 따라 발이 느슨해져 넘어지는 것을 뜻한다.

耴(귓바퀴처져있을 첩)은 耳(귀 이)가 뜻을 나타내고 乙이 소리를 나타내며, 乙의 뜻에 따라 귀가 느슨하게 처져 있는 것을 뜻한다.

輒(문득 첩)은 車(수레 거/차)가 뜻을 나타내고 乙이 소리를 나타내며, 耴의 뜻에 따라 처진 귓바퀴처럼 수레 양 옆에 붙여 두는 판자를 뜻한다.

軋(삐걱거릴 알)은 車(수레 거/차)가 뜻을 나타내고 乙이 소리를 나타내며, 乙의 뜻에 따라 수레 바퀴의 고정이 느슨해져 삐걱거리는 것을 뜻한다.

失에서 파생된 한자들은 질서, 차례 등의 뜻을 지닌다. 임시로 차례 질(秩)을 파생의 핵으로 보겠다.

帙(책권차례 질)은 巾(수건 건)이 뜻을 나타내고 失이 소리를 나타내며, 秩의 뜻에 따라 책의 차례를 뜻한다.

軼(앞지를 일/질)은 車(수레 거/차)가 뜻을 나타내고 失이 소리를 나타내며, 秩의 뜻에 따라 수레가 순서를 앞지르는 것을 뜻한다.

迭(갈마들 질)은 辵(쉬엄쉬엄갈 착)이 뜻을 나타내고 失이 소리를 나타내며, 秩의 뜻에 따라 순서에 따라 번갈아 움직이는 것을 뜻한다.

이상의 관계를 나타내면 다음과 같다.

乙에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

요약

乙은 물의 흐름, 칼의 모양, 실 모양을 본뜬 한자라는 등 여러 설이 있는데, 귓바퀴처져있을 첩(耴)으로 보아 물건이 처지거나 느슨해진 모양일 수 있어 보인다.

乙에서 乭(이름 돌)·乼(줄 줄)·匹(짝 필)·失(잃을 실)·札(편지 찰)·穵(더듬을 알)·耴(귓바퀴처져있을 첩)·軋(삐걱거릴 알)·鳦(제비 을/알)이 파생되었고, 失에서 佚(편안 일|질탕 질)·劮(편안 일)·妷(편안 일|조카 질)·帙(책권차례 질)·秩(차례 질)·跌(거꾸러질 질)·軼(앞지를 일/질)·迭(갈마들 질)이, 耴에서 輒(문득 첩)이 파생되었다.

乙은 파생된 한자들에 느슨해지거나 처지다는 뜻, 失은 秩에서 따 순서, 차례의 뜻을 부여한다.