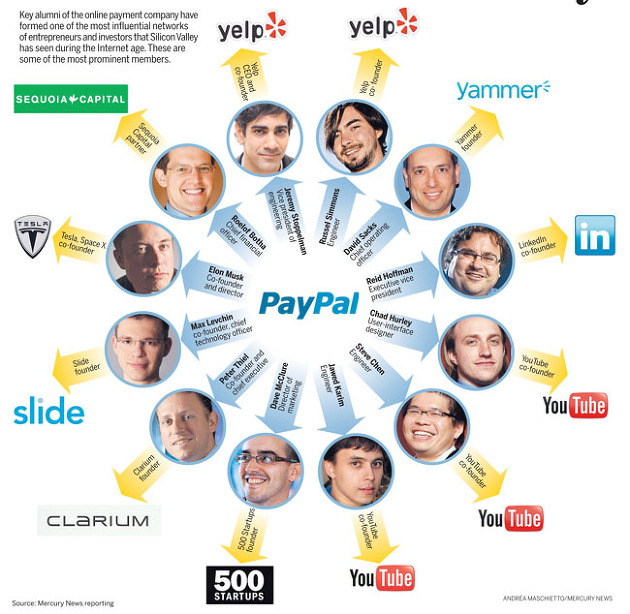

현재 세계 경제를 선도하고 있는 기업들은 '빅테크(Big Tech)'라 불리는 미국 실리콘밸리의 IT를 기반으로 한 기술 기업들입니다. 이 책의 저자이자 빅데이터 분석회사 팔란티어(Palantir Technologies)의 창업자인 피터 틸, 테슬라와 스페이스 X(Space X)의 일론 머스크, 링크드인(LinkedIn)의 리드 호프먼, 유튜브(YouTube)의 스티브 첸과 채드 헐리는 하나의 공통점이 있습니다. 바로 과거 미국 결제 서비스 회사인 페이팔(Paypal)에서 함께 근무한 경험이 있다는 점입니다. 실리콘밸리에선 이들을 '페이팔 마피아'라고 부릅니다. 그렇다면, 이들은 과연 페이팔에서 어떠한 문화와 가치를 공유 했기에 이렇게 세계적인 기업들을 대표하는 인물들이 될 수 있었을까요? 이러한 궁금증을 위해 쓰인 책이 바로 피터 틸의 '제로 투 원'입니다.

이 책을 관통하는 가장 큰 주제는 '경쟁하지 말고 독점하라' 입니다. 그 동안 우리는 치열한 경쟁을 자본주의 사회의 미덕이라 생각하며 살아왔습니다. 승리하기 위해선 경쟁에 뛰어들어야 하고, 그 치열한 경쟁속에서 살아 남아 결국 최후의 승자가 되는 것을 목표로 삼아왔습니다. 경쟁을 하기 위해선 남들과 똑같은 것을 '조금 더 잘하는' 기술이 필요합니다. 이것을 저자는 '1에서 n으로의 수평적 진보'라고 표현합니다. 반면 세상에 아무것도 없는 것을 창조하게 되면, 금새 아무도 뛰어들지 않았던 새로운 시장을 독점하게 됩니다. 저자는 이것을 '0에서 1로의 수직적 진보', 즉 이 책의 제목인 '제로 투 원' 이라고 부릅니다. 이것이 저자가 생각하는 가장 정확한 기술(Technology)의 정의 입니다. 미국 실리콘밸리 기업들의 성공 비결은 여기에 있습니다. '정말 중요한 진실인데 남들이 당신에게 동의해주지 않는 것은 무엇입니까?', 저자 피터 틸이 사람을 채용할 때 자주하는 질문이라고 합니다.

주제를 간단하게 요약하면 결국 남들과 비슷한 것을 조금 더 잘하려고 하지말고, 무에서 유를 창조했을 때 성공할 수 있다는 이야기입니다. 어린 시절부터 들어온 너무나 당연하고 뻔한 말일 수 있습니다. 하지만 뻔한 이야기를 귀에 못이 박히도록 들어도 대부분의 사람들이 어제도, 내일도 치열한 경쟁 속으로 뛰어듭니다. 비슷한 사업 아이템을 가진 수 많은 회사들이 하루에도 몇 번씩 생겼다가 사라집니다. 우리 동네 앞에 치킨집이 하나 사라졌나 싶더니, 얼마 안가 그 옆옆 가게에 다른 브랜드의 치킨집이 또 생겼습니다. 매년 봐왔던 치킨집의 '적정한 수'를 감안했을 때, 조만간 한 개 업체가 또 사라질 것이라는 것이라는 예측은 매우 쉽습니다.

학생들은 상대평가로 매겨지는 성적 등급을 위해 치열한 경쟁을 합니다. 최상위권 학생들 정도 되면 입시는 사실상 공부라기 보다는 '시험에서 누가 덜 실수하나', '시험날 컨디션 관리' 등이 더 중요한, 경쟁에서 승리하기 위한 프로 스포츠와 같은 영역에 들어섭니다. 저 같은 직장인들은 고과평가를 위해 옆 사람 보다 '조금 더' 잘 하려고 애씁니다. 이게 도를 넘으면 개개인의 목표가 회사의 전체의 이익 증진 보다는 옆 사람 이기기가 되고는 합니다. 정말 간단하지만 본인만이 알고 있는, 내부에 공유한다면 회사 전체적으로는 업무 효율성이 좋아질만한 정보를 옆 사람을 의식해서 절대 공유하지 않기도 합니다. 과거 수능시험을 치른 학생이었으면서 직장인의 테크를 밟고 있는 저는 부끄럽게도 이런 제로섬(Zero-Sum) 생태계를 아주 충실하게 살아가는 사람일 것입니다.

치열한 경쟁의 과정에선 꿈도 생각도 사라집니다. 바로 눈앞에 닥친 성적이 중요하기 때문입니다. 물론 간혹가다 주변에서 경쟁보다는 큰 뜻을 품고 열심히 노력하는 사람들도 종종 보게되지만, 정말 수 많은 사람들 중 손에 꼽을 정도입니다. 스탠퍼드 대학교 로스쿨을 졸업한 저자조차도 '아마 사건 조서를 쓰거나 남의 사업 계약서의 초안을 쓰며 평생을 보냈을 것이다'라고 말할 정도로, 대부분의 사람들에게 경쟁은 생각을 갇히도록 합니다.

그럼 경쟁의 고리를 피하기 위해선 어떻게 해야 할까요? 저자는 신생기업은 거창한 것이 어려우면 '작은 시장'을 독점하는 것부터 시작해보라고 조언을 합니다. 페이스북이 지구를 지배하기 전에 초창기는 하버드 대학생들만을 대상으로 시작한 네트워킹 서비스였습니다. 반면 저자의 회사였던 페이팔은 초창기엔 팜파일럿(90년대 후반 PDA 장치)을 활용한 송금 기술을 만들었습니다. 아무도 주목하지 않은 기술이었지만, 문제는 시장이 너무 컸기 때문에 수백만 명의 팜파일럿 사용자들 모두에게 보급하기는 쉽지 않았습니다. 명백한 실패사례였습니다. 이후 이베이 파워셀러(PowerSeller) 수천 명으로 타겟을 바꾼 결과 훨씬 쉬웠고, 사업을 점차 확장해 나갔습니다. 저자는 이 책을 누구나 따라할 수 있는 '매뉴얼'이 아닌, 생각을 해도록 해주는 '자습서'라고 했습니다. 사업을 성공할 수 있는 아이템이나 방법같은 공식은 있을 수 없기 때문입니다. 그런 점에서 이 조언만큼은 당장 창업에 도전하려는 사람이 아니어도, 일상적이고 권태로운 삶에서 새롭게 무언가를 시작하려는 사람에게 가장 큰 도움이 되는 조언입니다.

'경쟁하지 마라'라는 주제가 가장 깊게 와닿는 나라가 바로 우리나라일 것입니다. 저자는 다른 사람들과 다른 '제로 투 원'을 실행하지 못하는 가장 큰 이유로 '아이디어의 부재'보다도 '용기'를 꼽습니다. 치열한 경쟁에서 이탈했을 때 낙오되는 느낌을 받는 두려움을 극복해야 한다는 것입니다. 우리나라의 경우엔 사회에서 만들어놓은 최적화된 루트가 있습니다. 이 루트를 걷기 위해선 학생시절부터 성인이 되어서까지 치열한 경쟁에 뛰어들어야 하며, 하나의 과정에서 낙오자가 되는 순간 만회하기 쉽지 않습니다. 이것은 사람들에게 엄청난 패배감과 좌절감을 줍니다. 지나친 경쟁의 결과가 유일무이한 초저출산의 큰 원인 중 하나가 되고 있습니다. 현재 우리나라를 이끄는 전통 대기업들은 모두 남들이 만드는 것을 '조금 더' 잘 만드는 회사들입니다. 이런 사회적인 경쟁의 압박감이 완화되지 않는 이상, 아무리 우리나라에 똑똑한 인재들이 많더라도 전통 대기업들을 뛰어넘는 혁신기업이 나오기는 쉽지 않겠구나 하는 씁쓸한 생각이 들었습니다. 따라서 우리나라가 선진국으로 성공하는데 혁혁한 역할을 해온 '경쟁'에 대해 사회적으로 다시 논의가 필요한 시점이 온 것은 아닐까 생각하며 이 글을 마칩니다.

※ 링크의 브런치에 오시면 더 많은 글들을 읽으실 수 있습니다.